ホネホネ団通信バックナンバーの再掲です。

なにわホネホネ団ウェブサイト http://naniwahone.g2.xrea.com/index.html

「ホネホネ団通信」 http://naniwahone.g2.xrea.com/03honetsu.html

ホネホネ団通信24号(PDF記事は23号となっておりますが、正しくは24号です) https://omnh.jp/wada/honehone/honetsu/honetsu24.pdf

前編はこちら https://karfish.blogspot.com/2024/11/24.html

■「ヒレ界一×ホネ界一 楽しい授業 in海遊館」は本当に楽しかった。

アクアマリンふくしまの岩田さん、我らが団長西澤さん、そして海遊館館長の西田さんによる豪華な講義を聞く事ができました。

ただ、企画展部分の記事作成で力を使い果たしてしまったので、授業に関してはざっくりと講義のあらすじのみ(さらに僕の普段口調使い)でおゆるしを。

一限目「シーラカンスのヒレはどうしてあんなにたくさんついているんだろう?」

アクアマリンふくしま 岩田 雅光 氏

シーラカンスが初めて発見されたのは、1938年南アフリカでのマージョリー・コートネイ・ラティマー学芸員によるもの。

こんな魚見つけたんやけどこれ何?と描かれたスケッチが、特徴バッチリだがどこか斬新な画風。

次は間あいて1997年インドネシアでマーク・アードマン教授によるもの。

市で見つけ写真を撮らせてもらうが、その様子を何だ何だとギャラリーが取り巻く→うざがった売り子のおいちゃんがもう良いか?と立ち去る。→はい、どうも。→(間)いやいやあかんがな!(追いかける)→すでに切り身状態でなんてこったい。

情報募ってみる→おったでー!→おお、これはまさしく!じゃぁ研究機関に送ろうか→教授の奥様:『まって!こんなチャンス二度と無いから!』ということでシーラカンスと一緒に泳ぐ(画像記録有り)。

暖かい地域にいるものの、生息域は水深150~700mと深く、水面付近の水温が30℃ほどに対して生息域では14~18℃とかなり冷たい所にいる魚。

自走式水中カメラを使っての動画を見せてもらう。→生体発見で湧き上がる研究者達の歓声も収録、嬉しそう。→岩田氏はカメラの操作を担当していたのでそれどころじゃなく必死だった模様。

大人シーラカンス格好良い、子供シーラカンスめちゃくちゃ可愛い!(Fig.10)お腹の中で30cm程になってから出てくるとの事(卵胎生?)、そのおちびちゃんがお腹に20数匹!

シーラカンスをCTスキャンで撮ってみたら背骨が無かったよ!脊柱というチューブ状態だったよ!(Fig.11)

頭骨はおでこ部分に関節があって二つに分かれるカクカク。(Fig.12)

ヒレは全部で10枚でヒレには骨があるよ、肉鰭類って呼ぶよ。魚より、僕らの仲間のご先祖様に近いんだよ。

ヒレの動かし方を見てみましょうやってみましょう→会場全員が謎の舞踏集団と化す。(Fig.13)

アカントステラのような足のある魚の進化は、歩くためでは無く水草を掻き分ける為ではないか(岩田説)。

スケッチの話や、奥さんが一緒に泳ぐといったエピソードは、当時の資料や背景に興味を持ってもらう為や話の食い付きには最高だった。

二限目「およぐ、とぶ、はしる! ヒレにはじまるホネのふしぎ 」

NPO法人大阪自然史センター なにわホネホネ団 団長 西澤 真樹子 氏

小学校高学年位を対象にという事で、骨界一年生向けの授業。

ホネの「お仕事」って?→筋肉をくっつけ体を支える「はしら」だったり、カルシウムなどのミネラルをためておく「銀行」だったり。

脊椎動物とは→体を支えるホネが、体のまん中にあるいきもの。

では体のまん中にないいきものって?→無脊椎動物→ナマコは体の中にちらばってたり、クラゲのように無かったり。

地球上の全ての生き物の中で、体のまん中にホネがある生き物はどれ位いるのかな?→5%位しかいない!→地球レベルならヒレがあるなんて家族、足があるなんて兄弟。

ざっくり解説。(Fig.14)

魚→両生類がうまれ「首」が出来たり「指」が出来たり→爬虫類になるとさらにしっかりとした足になったり→爬虫類の中から恐竜になるもの翼竜になるもの、海に戻って足がヒレにな魚竜→そしてそしてそして。

こんなに変わったほ乳類も…おや、見覚えのある骨格図だなぁ。理科準備室とかにこれの模型あるよね~…って人間だ。(Fig.15)

ヒトの元「ヒレ」って腕だー!いろんなほ乳類の「ヒレ」を見てみよう、お馬さんの蹄あんよとかって元ヒレと思うとすごいよね。

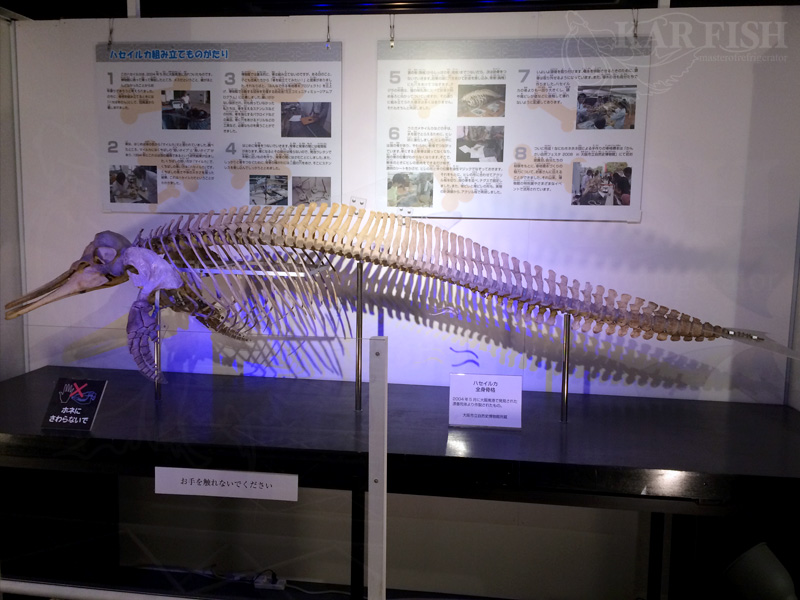

なにわホネホネ団の紹介だよ♪博物館の標本作りのお手伝いをしているよ。事故にあって死亡したり害獣駆除されたり死んで流れ着いたり動物園で亡くなったコ達を標本として残しているよ。後世に受け継がれる標本として博物館の収蔵庫へ!

ヒレの中のホネは、しなやかに動けるように軟骨がいっぱい→このまま肉を腐らせてしまうとバラバラに→(ヒレの為だけじゃないけど)まずはいっぱいあっちもこっちも計測だ→ヒレの片側だけ皮を剥いて骨をこんにちわさせた状態で→透明シートを被せてホネをトレースだ!(Fig.16)

お堅い図解を中和する手足の生えたマッチ棒図解大活躍。

子供にも解りやすく、でも大人も飽きさせず。

三限目「サメ・エイ 進化(しんか)のひみつ ~ほねとひれから~」

大阪 海遊館 館長 西田 清徳 氏

学生時代からサメやエイを専門にやってきました。

背骨はあるけどアゴが無い生き物がいるよ~わかるかな~?(本気で悩む)→正解:ヤツメウナギ!(有ると思ってた!館長、素人が一人釣れましたよ!)

かたいほねの生き物と、やわらかいほねの生き物がいるよ→やわらかいほね→軟骨→はい本命の話題来ました、サメやエイは軟骨魚類といわれてるやわらかいほねばっかりの生き物だよ。

人間は不摂生をすると肝臓いわすけど、サメは肝臓に脂肪や栄養を貯めるんです→(肝油ドロップ食べたい)

サメの口が大きく開くのは…→人間は頭蓋骨(上顎含む)+下顎→サメは頭蓋骨+上顎+下顎→頭蓋骨と舌顎軟骨で繋がっている上顎がにょーんと前に突き出る事によりお口ぱっかり。(Fig.17)

オナガザメの「ニタリ」はとっても尾びれが長い、なんでこんなに長いんだろう?→速く泳ぐため?→動画を観てみましょう→ごはんの小魚を尾びれでペチンッッ→弱った所を頂きま~す♪

釣りをしていると、他のお魚は針が口にかかるけど、ニタリは何故か尾びれに引っかかってる→(尾びれペッチンが理由だったのか)。

尾びれは筋肉ムキムキで、曲がりやすいようにくぼみがあるよ。

エイのヒレは泳ぐため・・・だけではなく、カラスエイはヒレを使って餌を食べやすいようにするんだよ。

軟骨ばかりだから化石残りにくいんだショボーン、あごの所だけが残ってたりね。骨に押されて出来たくぼみが残っている。

ヒレで推進力を得て泳ぐよ、尾びれをふりふりしたり、むなびれ波うたせたり、むなびれを羽ばたかせたり。

(Fig.18・Fig.19)

博物館の山西館長に雰囲気が似てる気がする。

四限目「なぜ、私たちはヒレとホネにはまったのか。」

西田:まずはお二人にきっかけを。

岩田:僕がシーラカンスを選んだんじゃなくて、シーラカンスが僕に調べろと言ってきた。

西澤:動物が好きだった、動物とついた本も片っ端から読んでた、でもそれはバーチャル。大学で動物の死体・実物に触れる機会を得、その圧倒的な情報量にやられた。

(あれ?ネタ振った館長はハマった訳の話をしてくれないの?聴きたかったな~。)

館長:先ほどシーラカンスのヒレの動きを(略)マンボウのヒレの動きが(略)

岩田:まさしく同じですね。

西田:子供達が思ってると思うが、どうやったら水族館や博物館の仕事につけるのか?

石田:実際難しいです。働いている人の数が限られているのでタイミングの問題も。僕は昔から魚が好きで小さい頃から「水族館に勤めるから!」と言ってたらそうなれたので、ずっと思っていればそれは力になるんじゃないかという気がします。

西澤:博物館は水族館よりももっと人が少なく難しい。私も直接されたわけじゃない。とにかくウロウロチョロチョロあれやりたいこれやりたいと言っていると仕事がもらえる。

西田:博物館を百倍楽しむ方法がありましたら是非。

西澤:私は手を通して描くと覚える派。写真を撮る人もいる。自分なりの記録の残し方を身に着けていくとあとから思い出せる。

岩田:僕はいつも生きているものを見ているので、博物館にいって生き物の仕組みを知るのが好き。それが飼育に生かされたりも。

西田:お客様が参加する形のイベントでは、お客様と直接話をする事でどんな事を喜んでくれているかどんな事に興味をもたれているかがわかる。我々がこう思っているというだけではなく、皆様がこんな事をして欲しい等あればご意見をいただければと。

シーラカンスを飼育展示とかってあるんでしょうか?

岩田:まだ成功している所は無い。生きたままの状態を手に入れるのが難しい。

シーラカンスの三種類目の可能性は?

岩田:シーラカンスはすっごい昔からいるので、昔と今で大陸が動いているのを考えて、居るとしたらカリブ海にいるんじゃないかという人がいる。

ホオジロザメって飼育できないんですか?

西田:飼育された例は何回かある。短期間だが沖縄のちゅら海水族館でも。アメリカのモンテレー水族館では小型の1mほどのを三回、1年から2年ほど飼育。あまり大きくなると水槽のお魚をみんな食べちゃうし掃除のダイバーさんが襲われたらこまるので、自然の海までしっかりもっていって帰す。

ジンベイザメの大人で小さかったらどれくらいですか?

西田:オスとメスがいて、子供が産まれてくる年齢を大人とすると、メスは10m近くにならないと大人といえない、オスはおそらく7~8m。大人になって繁殖が出来る年齢になってからも成長していき、一番大きい記録で13m。

壇上で手を上げていた団長、最後まで気付かれず(笑)

希望の話ではなく何故か質疑応答になってるのは気のせいという事にしよう。

西田:これからこんな事をしていきたい夢とかがあればお話ください。

岩田:シーラカンスはそこらじゅうに居ると思うので沢山みつけたい。シーラカンスが特別な魚ではなく「またシーラカンス?」ぐらいになればいいなと思って続けています。

西澤:大きすぎるからとかで標本にならずにそのまま破棄されてしまっているものもどうしてもある。そういった小さな遺産をお金をかけてでもきちんと標本として残していっていいんだという認識の社会になるようにみなさんと(チラッ)していきたいなと思っています。

(Fig.20)

以上、段々と雑な文章になってしまい申し訳ない。

この日はとても充実した体験ができました。

バックヤードツアー招待に尽力くださり、素敵な講演を教えてくれた団長・副団長に感謝です。

最後に、話は思いっきり変わりますが、海遊館のふれあい水槽にいたエイのお肌はババロアのようにふわもにょしてて気持ちよかったです♪(なんという本文と無関係な〆言葉)

ホネホネ団通信再掲ネタはこれにて終了。

旧ブログからの記事引っ越しも放置続きで終わってないなぁ(遠い目)。

でも別の事書きたいな~、やる気湧いてくんねぇかな~。

.JPG)